Славяне, Письменность славян

Славяне, Письменность славян Славяне, Письменность славян

Славяне, Письменность славянДостоверные свидетельства о начальных этапах

возникновения и распространения славянской письменности почти полностью

отсутствуют, поэтому представления о ее истории полны разнообразных

предположений и даже мифов. Связано это с тем, что самые ранние известные нам

славянские памятники письменности были созданы не ранее Х века нашей эры.

Странность заключается в том, что славяне в это время использовали не одну

азбуку, а две – кириллицу или

глаголицу (1). Кириллицей, например,

сделана надпись, высеченная в 993 году

на каменной могильной плите по распоряжению болгарского

царя Самуила. Глаголицей написаны

Киевские листки (Х век), представляющие собой

отрывок католической мессы. То, что обе азбуки славянские, ни у кого не вызывает

сомнения, но вместе с тем возникает несколь-ко вопросов, ответить на которые

пытается уже несколько поколений исследователей. Вот они:

За то время, пока развивается славистика (более двухсот лет), возникло несколько концепций, отвечающих на эти вопросы. Долгое время считалось, что славяне до IX – X веков, то есть до миссионерской поездки Константина (Кирилла) и Мефодия, были бесписьменным народом. Согласно «Житиям» Кирилла и Мефодия, именно они, распространяя среди славян христианство, научили их и письменности, создав для этого принципиально новую азбучную систему. В отечественной и зарубежной славистике такой точка зрения была господствующей до 40-х годов XX века. Наличие двух азбук объяснялось гонениями на учеников солунских миссионеров и запретом употребления распространяемой ими азбуки, в результате чего была изобретена еще одна азбука, активно использовавшаяся при написании книг. Но в вопросе о том, автором какой из азбук является Кирилл (2), единого мнения не наблюдалось. И.В. Ягич, В.Н. Щепкин, А.М. Селищев, П.Й. Шафарик полагали, что Кирилл создал глаголицу, а изобретателем кириллицы является один из учеников Мефодия – Климент Охридский; Г.А. Ильинский приписывал авторство кириллицы Константину Болгарскому. Й. Добровский, И.И. Срезневский, А.И. Соболевский, Е.Ф. Карский полагали, что Кирилл создал кириллицу, а глаголицу изобрели позднее в качестве славянской тайнописи, когда славянская письменность подверглась гонению со стороны католического духовенства. Сторонники обеих концепций выдвигали веские аргументы в поддержку своих гипотез. Так, чешский ученый Й. Добровский, заложивший основы научной славистики, считал, что глаголица возникла в Хорватии не ранее XIV века нашей эры (3). Хорваты, по его мнению, таким образом стремились противостоять Риму и сохранить богослужебные книги на родном языке. Словацкий ученый П.Й Шафарик утверждал, что первой славянской азбукой была глаголица, которая первоначально носила имя своего создателя Кирилла. Позднее название кириллица было связано с более распространенной среди славян новой азбукой, поскольку имя Кирилл славянами воспринималось как имя создателя славянской азбуки вообще. По замыслу Константина и Мефодия, азбука должна была стать оригинальной алфавитной системой, так как только это могло обеспечить славянами политическую независимость славянской церкви и от Рима, и от Византии. Кроме того, новая азбука должна была отличаться от греческого алфавита, так как религия в Моравии и Паннонии исповедалась не по православному (византийскому), а по католическому (римскому) образцу.

Между работами Й. Добровского и П.Й. Шафарика было сделано несколько открытий, которые позволили с большей точностью судить о времени создания кириллицы и глаголицы. В первую очередь это памятники, найденные и исследованные В.И.Григоровичем во время путешествия на Афон. Он обнаружил глаголические памятники XI века – Зографское и Мариинское евангелия; греческое житие святого Климента, в котором утверждается, что Климент создал новую азбуку и др. В настоящее время более ранний характер глаголического письма подтверждается целым рядом неоспоримых фактов.

1. В западных областях, где проповедовали Константин и Мефодий – Великоморавское княжество, Паннония, – кириллица не известна. Все памятники письменности, найденные на этой территории, написаны глаголицей. В литературных памятниках, восходящих к Восточной Болгарии, а именно составленных в Преславской книжной школе царя Симеона (X в.), использовалась кириллица, следов глаголицы почти нет.

2. Основным писчим материалом в средние времена служил пергамен – специально обработанная кожа молодого животного (теленка, ягненка, козленка). Это был очень дорогой материал, поэтому для его экономии нередко прибегали к использованию старой книги для записи нового текста, для чего старый, ненужный текст соскабливали или смывали, а поверх него наносили новый. Такие памятники называются палимпсестами. Первый документ такого рода – Боянский палимпсест (XIII век) – был обнаружен В.И.Григоровичем. В дальнейшем были найдены и другие палимпсесты, среди которых преобладают кириллические рукописи, написанные по смытой глаголице.

3. Памятники, написанные глаголицей, как правило, более архаичны по языку, чем те, которые написаны кириллицей.

4. В кириллице используются буквы, обозначавшие

звуковые сочетания, которые не были свойственны славянской речи и могли

появиться у славян вместе с заимствованиями не ранее конца IX – начала Х в.:

? «кси»,

?

«пси».

5. У славян, как и у греков, не было

арабских цифр. Для передачи числового значения использовали буквы, но под

титлами (надстрочные знаки). В глаголице числовое значение имели все буквы в

порядке их следования, а в кириллице – только буквы, взятые из греческого

алфавита, причем числовое значение славянских и греческих букв совпадало.

| Глаголица |

[а] = 1 [а] = 1 |

[б] =2 [б] =2 |

[в] =3 [в] =3 |

[г]

=4 [г]

=4 |

| Кириллица |

= 1 = 1 |

Б не имеет числового значения |  = 2 = 2 |

= 3 = 3 |

Однако можно ли себе

представить, что довольно сильные государственные объединения славян VII – IX

веков могли обходиться без письменности, ведь в это время они активно

взаимодействовали с соседями, имевшими давние письменные традиции: вели с ними

торговлю, заключали разного рода договоры, воевали с ними; да и

внутригосударственная административная система к тому времени у многих славян

была уже развита значительно? Исследователи полагали, что для составления

документов в докириллическую эпоху славяне использовали греческий или латинский

алфавиты

то есть без

приспособления знаков этих алфавитов к передаче собственно славянских звуков. Об

этом пишет в своем трактате «О письменах» и македонский писатель конца IX –

начала Х века черноризец Храбр. Тем не менее целый ряд косвенных доказательств

свидетельствовал о существовании у славян собственной докириллической

письменности. И если упоминаемым в «Житии Константина Философа» евангелиям и

псалтири, написанным руськы письмены, нашли объяснение (4), то другие факты

подобным образом объяснить трудно.

Черноризец Храбр утверждает, что

славяне использовали особые знаки для счета и гадания:

Помимо этого свидетельства, ученые обнаружили ссылки на докириллическое письмо у славян в сообщениях иностранных путешественников и писателей. Так, арабский путешественник Ахмет ибн-Фадлан во время своего пребывания у волжских болгар в 921 – 922 годах видел обряд погребения русского купца, скончавшегося в Булгарии. Вот как описывает этот обряд путешественник: «Сначала они развели костер и сожгли на нем тело, а затем они построили нечто подобное круглому холму и водрузили на нем имя этого мужа и царя русов и удалились». Арабский писатель эль-Массуди (умер в 956 г.) в сочинении «Золотые луга» утверждает, что он обнаружил в одном из «русских храмов» пророчество, начертанное на камне. Арабский писатель Абуль-Фарадж Мухаммед ибн-аби-Якуб (Надин) в своем сочинении «Книга росписи известий об ученых и именах сочиненных ими книг» (987-988) рассказывает о русских буквах, которые вырезались на деревянных дощечках. Наконец, епископ Мерзебургский Дитмар (976-1018) указывает, что в языческом храме города Ретры на славянских идолах были начертаны особыми знаками их имена.

Таким образом, к середине ХХ века (5) накопилось достаточное количество свидетельств, позволяющих ученым говорить о том, что в докириллическую эпоху у славян существовала своя письменность. В 40-50-е годы древним письмом пытались объявить глаголицу (В.И.Григорович, П.Я. Черных) или кириллицу (Е.Георгиев, Е.Э. Гранстрем), в то время как вторую азбуку предлагали считать изобретением Кирилла. Трудно сказать, каким было докириллическое письмо и имело ли оно книжную традицию, ведь, насаждая христианство, римляне и византийцы стремились уничтожить любые свидетельства былой культуры. Кроме того, в результате последовательного уничтожения материальных свидетельств языческой культуры через целое тысячелетие сохраниться могло немногое, да и к тому, что сохранилось, исследователи всегда относились с большой опаской, подозревая в находках обычную подделку.

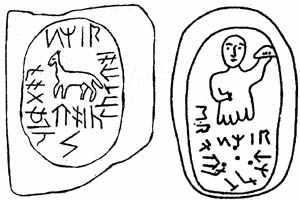

В 1768 году врач

Д. Гемпель опубликовал

заметку (6) о том, что в германской деревеньке Прильвиц (7) на берегу озера

Толлензее были обнаружены предметы славянского языческого ритуала: блюда, ножи,

копья для жертвоприношений, фигурки богов. Предметы содержали надписи,

выполненные руническим письмом. Видимо, именно об этих славянских идолах с

начертанными на них именами писал епископ Мерзебургский Дитмар в начале XI века.

Позднее фигурки были тщательно исследованы и описаны

А.Г. Машем, который заказал

придворному художнику Д.

Вогену сделать точные гравюры, послужившие иллюстрацией к монографии

«Богослужебные древности ободритов из храма

Ретры на Толенцском озере. Точнейшим образом скопированные с оригинала в виде

гравюр Даниелем

Вогеном, придворным живописцем Стрелица

герцогства Мекленбургского вместе с разъяснениями господина Андреаса Готтлиба

Маша, придворного священника, консистория, советника суперинтенданта

Мекленбургского Стрелица». Описывали фигурки из храма Ретры и другие

исследователи. В результате был сделан вывод об использовании западными

славянами нордических рун, шестнадцать знаков которых были не вполне пригодны

для точной передачи славянской речи. Позднее были обнаружены и дешифрованы

другие Рунические надписи: на камнях, найденных в окрестностях Нойстрелица

(начало XIX века), на двух могильных плитах в польском селе Микожине (1835-36

годы, так называемые микоржинские камни).

Рунические надписи не вызывали сомнений у одних ученых и вызывали бурную критику у других. В «Истории государства Российского» Н.М.Карамзин, упоминая о рунах на фигурках из храма Ретры, пишет: « Как бы то ни было, но Венеды, или Славяне языческие, обитавшие в странах Балтийских, знали употребление букв <…> надписи состоят в Рунах, заимствованных Венедами от Готфских народов <…> Славяне же Богемские, Иллирические и Российские не имели никакой азбуки до 863 года» (8). Вильгельм Гримм обнаруживает в надписях на фигурках из храма Ретры две руны, не встречавшиеся ранее в нордических, и предполагает, что, помимо известного, существовал и другой вариант рунического письма. Сомнения в подлинности документов высказывают Й. Добровский, Я. Гримм, К. Левецов, И.И. Срезневский, полагая, что все они являются искусной фальсификацией, изготовленной в XVII веке. И.И.Срезневский же пишет о том, что на большинстве обнаруженных фигурок вообще нет славянских надписей.

Современные исследователи в основном сохраняют скептическое отношение к существованию рунического письма у славян, хотя и не отрицают наличие у них докириллической письменности. Так, Н.К.Фролов, С.М. Белякова и Л.А.Новикова очень осторожно замечают: « … судя по наличию во всех славянских языках созвучной терминологии письма и счета, можно предполагать существование славянской письменности в эпоху создания племенных союзов славян. Самих памятников дохристианской письменности, к сожалению, до сих пор не обнаружено». (9) Напротив, такие исследователи как Г.С.Гриневич, А.И.Асов, В.А.Чудинов отстаивают подлинность рун. В.А. Чудинов, в частности, обосновывает наличие двух вариантов рунического письма на фигурках из храма Ретры, микоржинских надгробных камнях и других находках: германских рун и славянских. Первые должны были стать понятны германцам-завоевателям (« … славяне входили в состав скандинавских дружин, основой которых являлись германцы, и, следовательно, писать необходимо было германским способом» (10)), вторые, преследовавшие сакральные цели, должны были понимать только славяне.

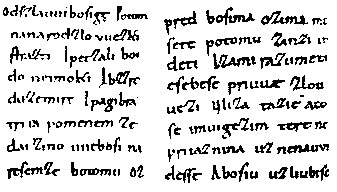

Помимо рунического письма, в докирилловскую эпоху существовали и другие способы записи славянской речи. Один из них – использование латиницы. Примером могут служить « Фрейзингенские отрывки» – памятник Х века, представляющий собой перевод с немецкого на словенский молитв «Ave Maria», «Верую» и «Отче наш».

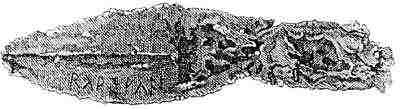

Безусловно, славяне владели и простейшим способом письма – упоминаемыми черноризцем Храбром «чертами и резами», которые предназначались для ведения подсчетов, календарных наблюдений, использовались в качестве знаков принадлежности. «Черты и резы», нанесенные на ритуальные сосуды и сосуды-календари, были дешифрованы Б.А.Рыбаковым; многочисленные знаки принадлежности находят при археологических раскопках на различных бытовых изделиях, посуде, печатях; так называемые рабоши – палочки с зарубками в виде специальных знаков, предназначенные для счета, в больших количествах обнаруживаются в Боснии.

Таким образом, сейчас мы можем с уверенностью сказать, что в докириллическую эпоху славяне имели письменность нескольких типов; вероятнее всего, она была не вполне приспособлена для точной передачи славянской речи и носила слоговой или рунический характер, с различными целями использовали славяне и простейшее письмо типа «черты и резы». Распространение у славян христианства явилось политическим шагом как со стороны славян, стремившимися упрочить свое положение в Европе, так и со стороны римско-византийского мира, стремившегося установить свое господство над получавшими всё большее политическое влияние славянскими народами. Частично этим обусловлено практически полное уничтожение древнейшего славянского письма и быстрое распространение новых азбук среди людей, привычных к письменности.